Por FREDDY SÁNCHEZ CABALLERO

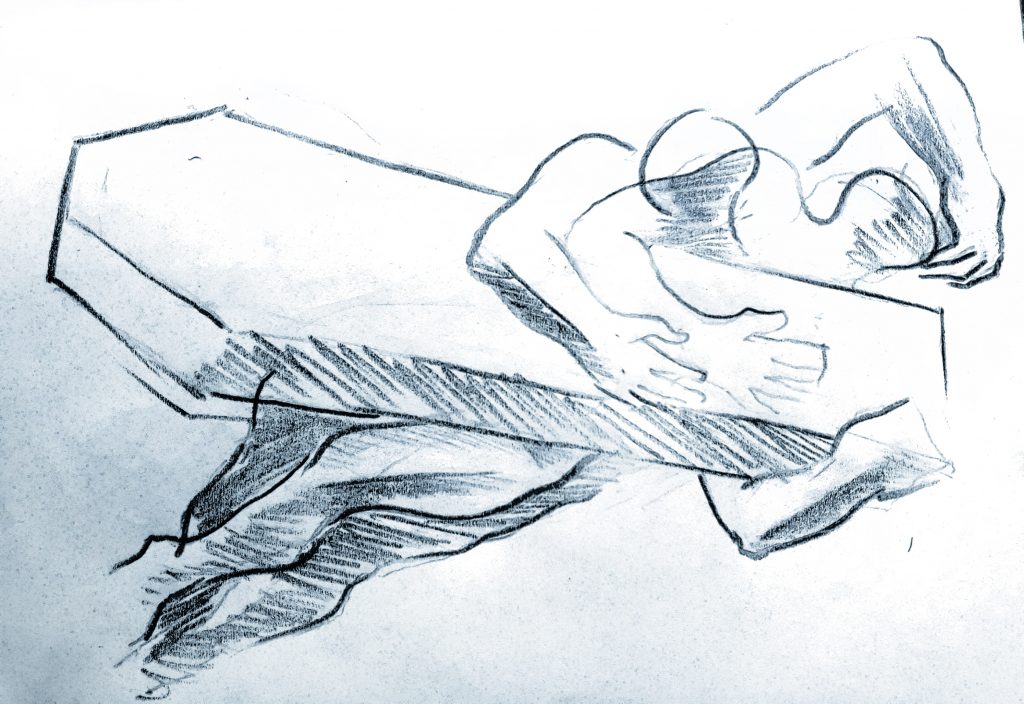

Un hombre afligido y solitario llegó al pueblo cuando el paludismo se trataba con infusiones de Quina y raicillas de Ipecacuana. La conmoción fue grande cuando lo vieron atravesar la cordillera con un ataúd negro al hombro, cayendo una y otra vez en el barro y volviéndose a levantar sin quejas, sin pedir ayuda, como un nazareno rumbo al calvario. Todas sus pertenencias cabían dentro de esa caja, todos sus antecedentes, toda su vida pasada. Al llegar al pueblo, cuando ya las luciérnagas comenzaban su minúscula danza de luces, le dio la vuelta a la plaza arrastrando su pesado cajón hasta que alguien le señaló una casa abandonada donde establecerse. Nadie lo conocía, nadie sabía su historia ni de donde salió, y pese a sus esfuerzos por mantenerse distante, todos seguíamos sus pasos en secreto con la sospecha de que en algún momento, del interior de esa caja pudiera surgir un cadáver. Es claro que se trataba de un hombre atormentado, que bajo su sombrero gris arrastraba el karma de una vida azarosa y sombría. Algunos decían que quizá estaba pagando una manda, una promesa, pero él desestimaba sus comentarios con parquedad, alegando que solo se trataba de su porta-equipajes para esta vida y la otra. Ahí quería ser enterrado.

Desafiando la lluvia y el monte, llevó una rutina mustia y silenciosa en la que jamás intentó congeniar con nadie, no hizo amigos, tampoco se esforzó por ser feliz. Quizá lo era a su manera; el abandono y el aburrimiento parecían ser su estado natural. Hizo un pequeño rancho a las afueras del pueblo y se mantuvo alejado. Jamás preguntó nada ni le pidió un favor a nadie. Preparaba sus propios alimentos y vivía de la pesca. Con frecuencia lo encontrábamos a la orilla del río troleando con unos anzuelos que había traído de donde sea que vino, pero siempre evitó la mirada y el saludo.

Varias personas provenientes de los lados de La Merced y El Cairo, le encontraban algún parecido con Felipe Cruz, hermano de Sangre Negra: un indomable tolimense que se alzó en armas contra el gobierno por más de una década, en la etapa más feroz del bandolerismo en Colombia. Fueron ellos quienes popularizaron el “corte de franela” como una siniestra impronta personal. Se cree que por el pago de una cuantiosa recompensa, Cruz, en compañía de la policía, le tendió una emboscada a su hermano y este acabó sus días castrado por los perros militares y con un tiro en la boca. Pero por un tardío sentimiento de culpa o por vergüenza, su recompensa jamás fue cobrada. El sitio exacto donde fue enterrado Sangre Negra jamás se supo y, de su hermano errante y aterrado nunca más se tuvieron noticias. Tal vez por eso algunos especularon que en ese ataúd podía hallarse el cuerpo defenestrado del mentado bandolero.

Mientras llegaba su hora, tal vez para evitar los comentarios y borrar la sospecha de que en su interior se encontraba un cadáver, el hombre se dejó convencer por el padre Henao para prestar su ataúd al pueblo en los rituales de Semana Santa. Cada año la caja era bajada de las barandas del techo, desempolvada y cargada alrededor de la plaza por gente piadosa que remembraba la muerte de Cristo entre letanías, cánticos y rezos. Él asistía de lejos, sin persignarse, sin despojarse el sombrero siquiera, y en la iglesia no iba más allá del atrio, quizá tan solo para velar por el buen uso de su bien. Al finalizar el acto lo limpiaba con celo y volvía el cajón a su lugar. Es un gesto de generosidad cristiana que todo el pueblo debe agradecer, decía el padre Henao en el púlpito. Por ello, con el paso del tiempo todos creíamos que al morir ese hombre, pese a las apariencias y a su descreimiento, tendría asegurado el sosiego de su espíritu y su alma descansaría en paz.

Agobiado por los zancudos y víctima del falcíparum, murió en absoluto abandono una mañana de octubre. Las infusiones que se auto-medicó no le sirvieron de nada. Cuando una vecina advirtió su ausencia y el padre Henao quiso aplicarle los santos óleos, ya era demasiado tarde.

Nadie pudo confirmar su pasado bandolero. No sé si esa era la vida que quería o la muerte que merecía, no obstante a un día de su partida supimos que su arrepentimiento, o prestar su cajón mortuorio para una buena causa tampoco habían sido suficientes: la noche del entierro su tumba fue saqueada, su ataúd roto, y de su boca le fue extraída la dentadura de oro con la que nadie le vio reír. (F)