Mientras trabajan, entre puntada y pincelada, se han contado sus historias tantas veces, que ya sus vidas parecen páginas de un único y deshojado libro. El mismo destino, las mismas noches de horror, el mismo ultraje, el mismo dolor. Aunque en el fondo casi todas saben que nadie vendrá por ellas, compartir la ilusión de otras, refuerza la propia. Juntas la espera se ha hecho más llevadera.

No son “mujeres de armas tomar”, son víctimas aferradas a la vida, que contrario a las amazonas, esas legendarias guerreras del mundo antiguo, huyeron de la violencia para garantizar la supervivencia propia y la de sus hijos. Los pueblos de donde huyeron, igual que sus recuerdos, quedaron estancados en el pasado. Arropadas por la maleza, las casas donde una vez fueron felices ya hacen parte del paisaje. De sus maridos no han sabido nada. Cansadas de esperar, algunas se buscaron otro compañero. Otras, confundidas o agobiadas por el hambre, tomaron rumbos desesperados.

Con nostalgia, Hermelinda evoca su historia:

―Cuando él se marchó, restos de cuerpos fueron vistos bajar por las aguas del río, pero nadie los reconoció. El pueblo fue abandonado y los pocos testigos que todavía lo habitaban no se atrevieron a sacarlos. Eran tiras de piel ajena, trozos anónimos, cuerpos sin esperanzas.

Un hombre tocó la puerta de la casa una tarde; parecía confundido. Hacía dos días lo habían visto acechando en la esquina como perro sin dueño, sin destino, sin atreverse a llegar del todo.

― A la orden―, le dijo una de las mujeres por la ventana.

―¿Es verdad que aquí trabaja una Hermelinda Contreras Mena, con una hija de unos trece años? ―, preguntó.

―Y usted quién es― preguntó la mujer.

―Soy su marido de ella, seño―, dijo el hombre, con cara de agonía e incertidumbre; ―hace más de diez años que las estoy buscando y preguntando y preguntando he llegado hasta aquí.

La mujer lo hizo pasar a la sala mientras bajaba al taller donde trabajaba el resto, para contarle a Hermelinda con el corazón desbocado, que arriba estaba el marido que daba por muerto buscándola. Hermelinda se alistó el cabello, se arregló el vestido y se acomodó las chancletas.

La hija, que a esa hora bordaba con ellas después de salir del colegio, de sólo escuchar de la presencia de su padre, subió emocionada y se abalanzó sobre el hombre dándole un fuerte abrazo.

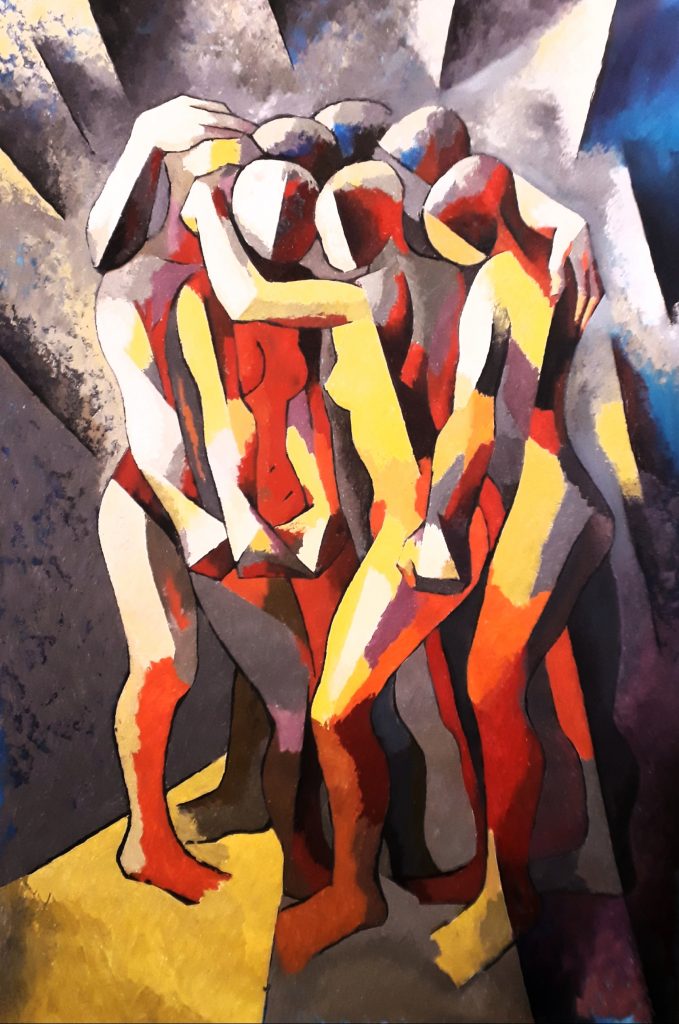

― Mi amor, mi vida, hijita mía, tanto tiempo sin verte, cómo has crecido, mira qué bonita estás― decía él mientras besaba sus mejillas púrpura. Con pequeños gemidos, la muchacha se aferró a su cuello jadeante ― ¿Pero, de veras eres tú? ―decía ella con los ojos húmedos. ―Yo lo sabía, sabía que volverías―, insistía apretándose cada vez más a sus huesos, impregnándose con sus humores, sonriendo entre sus brazos fuertes de boga de río, de hombre que trabaja. Un revuelo se formó en la casa, todas las mujeres comenzaron a abrazarse formando un gran nudo humano en torno a la pareja. Hacían parte de una felicidad que parecía improbable. El hombre era tal como se lo habían imaginado cuando Hermelinda les hablaba de él. La misma mirada embrujadora, las mismas manos grandes, los mismos dientes blancos y hasta el olor a jigua propio de su río. Todas veían restablecer la esperanza casi perdida y sentían en cuerpo propio restañar sus heridas. Fue como si el pasado resquebrajado del grupo se empezara a resanar a través de ese fortuito y sorprendente encuentro.

Sintiendo la presencia de Hermelinda, las mujeres le abrieron campo. Su hija tomó distancia y con mirada emocionada apuró a su madre. Ella estaba allí, de pie, en el último tablón de la escalera, conteniendo la respiración, estrujando el vestido entre sus manos. Sentía una opresión profunda en el pecho, sus piernas casi se le van. Dio un último paso y se detuvo escudriñando aquel rostro con la mirada, escrutándolo con indulgencia hasta en sus más mínimos detalles: sus pequeñas cicatrices, las líneas del carácter, las inefables huellas del tiempo. Un recuento rápido de los hombres que pasaron por su vida se deslizó por su recuerdo, tratando infructuosamente de calcular la edad y el aspecto de cada uno de ellos en este momento. Era un ejercicio afectivo pero doloroso; la película de sus amores fallidos, de su vida en desgracia. En fracciones de segundos recorrió los tres departamentos en los que había vivido, cada pueblo, cada río y la docena de rostros que amó. Pero fue en vano, ningún nombre se le vino a la memoria, ninguna expresión, ninguna imagen del pasado coincidía con la que ahora veían sus ojos. Afuera se sentía el roce de las hojas del borojó que la brisa azotaba contra el balcón del patio, los azulejos picoteando en el guayabo y el canto de las chamarías a su alrededor.

Hermelinda seguía allí, de pie, expectante, sin espabilar siquiera. Al fin, en tono zaramullo y desafiante preguntó:

―¿Y este quién es?, yo con este hombre nunca me he acostado, no…

Algo se rompió en alguna parte, sin ruido, sin dolor. Todas sintieron cómo su pecho se comprimía y un suspiro de frustración contenida pujaba por salir de sus labios grandes. Por instinto, la muchacha se aferró a la falda de su madre esperando que alguien le diera una explicación. Necesitaba saber quien era ese hombre que venía del ayer, de algún lugar de otra historia, para suplantar al padre de sus sueños…Viéndolo bien, ese no era el rostro del papá que había imaginado: aquel era un hombre bien puesto, dulce, de sonrisa amplia y éste tenía el mentón retraído y la mirada arisca. Él seguía allí, con su cara de palo. No había tenido tanto pánico desde que un vecino le dijo que lista en mano, hombres armados andaban preguntando por él en la cabecera del pueblo. No se podía mover, sentía que humeaba. Tragó saliva una y otra vez hasta que con timidez se le oyó balbucear: ―Perdón.

Fue todo lo que dijo antes de abandonar la casa precipitadamente y perderse por la calle destapada. Asomadas en puerta y ventanas, las mujeres lo vieron partir hacia el horizonte, tropezándose con su sombra y las piedras del camino; desgarbado, reseco y “culi chupao”, como un perro callejero con el rabo entre las patas. Sacudiendo el polvo de su desgracia ellas se guardaron en silencio, para remendar una vez más su corazón roto y seguir esperando.