Por SYLVIANE BOURGETEAU

Crónica personal y ligera de un acontecimiento político.

Era el año 1987. Éramos tres jóvenes mujeres solteras en Bogotá y sin planes para Navidad. Una de ellas, lingüista en idiomas indígenas, nos propuso ir San Andrés de Pisimbalá. Entonces, llamé a mi madre en Francia para avisarle que no estaré localizable el 25 pero que habré regresado para el Año nuevo. Al día siguiente, arrancamos nuestro viaje. Una vez allá, encontramos una pensión y pasamos la Nochebuena tiradas en el pasto, bien abrigadas, al pie de la hermosa y antigua capilla, comiendo bocadillo, tomando aguardiente, mirando las estrellas, chismoseando y riéndonos a carcajadas. Al día siguiente nos fuimos para Belalcázar.

Nuestro paseo debía durar unos pocos días. ¡Para mí duró cerca de un mes!

En Belalcázar supe que se preparaba una reunión del M19 en las montañas cercanas. Como corresponsal extranjera no podía dejar pasar tal oportunidad. Me despedí de mis dos amigas colombianas y alguien me llevó hacia una choza perdida en medio de la nada. Ahí me dejó sola y me dijo de esperar.

Al poco tiempo llegaron tres guerrilleros. No me confirmaron si había tal reunión, pero me interrogaron sobre quién era y qué quería. Les contesté con toda franqueza. Al anochecer, dos de ellos se fueron y el tercero quedó conmigo para asegurarse que no me esfumara durante la noche.

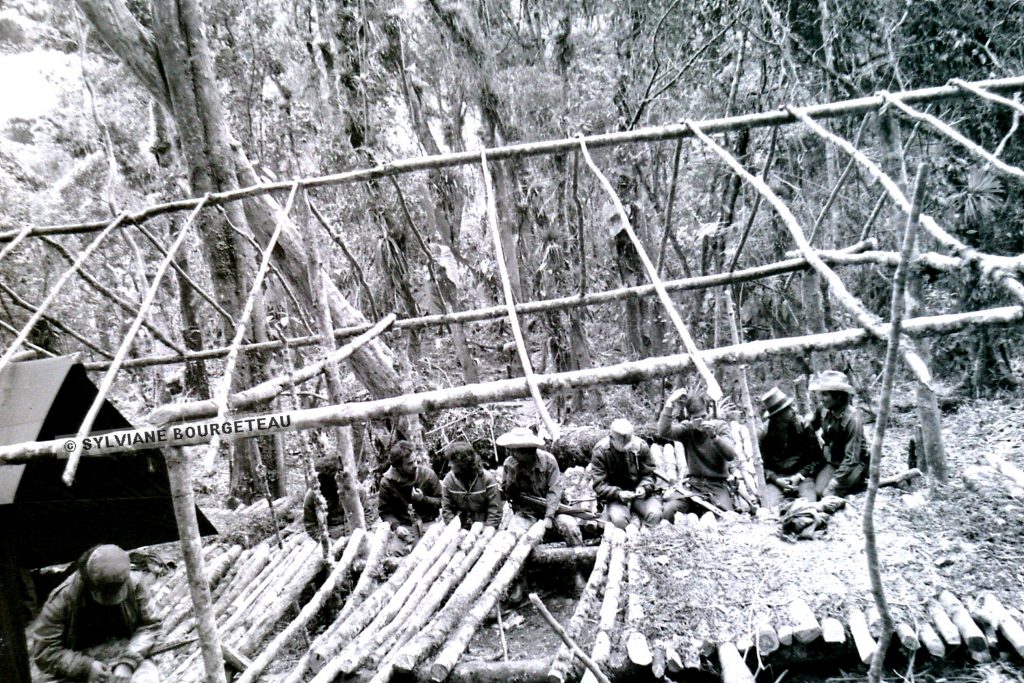

A la mañana siguiente regresaron los dos guerrilleros con la autorización de llevarme. Nos fuimos trepando montañas durante horas hacia el bosque húmedo. Si bien me imaginaba que íbamos camino hacia un campamento, no tenía seguridad si ahí iba a presenciar una verdadera reunión y acaso de cual magnitud. Pero ya no había vuelta posible.

Cuando llegamos al campamento, estaba molida y muerta de hambre. En camino hacia el rancho donde me llevaron, me pude dar cuenta que ahí había mucha más gente de lo que había podido ver en reportajes anteriores con la guerrilla. Me senté frente a la fogata y me sirvieron algo de comer: arroz, lentejas y un pedazo de carne frita. Unos guerrilleros también estaban almorzando cuando la cara de uno me pareció conocida. Lo había cruzado en Bogotá en varios eventos públicos que cubría. Un día habíamos hablado largo en una cafetería. Lo miré, le nombré la ciudad, los eventos, la cafetería y el asintió con la cabeza y un guiño de ojo. Me propuso apartarnos de los demás. Entonces me confirmó que era integrante urbano del M19 y se propuso servirme de anfitrión en el campamento.

Dimos la vuelta, descubrí que había decenas de personas en uniforme y de civil repartidas en varios sectores y alrededor de varios ranchos. La mayoría del M19, pero otros del PRT y del Quintín Lame. Me presentó en cada uno de ellos para que nadie me confundiera con una infiltrada. En cuanto a la reunión, no me quiso decir cuál era su finalidad, el tema debía quedar secreto hasta concluido el encuentro. Pero me confesó que juntaba las comandancias de las tres guerrillas que vivían y trabajaban en una zona restringida pese a que unos andaban de día por el campamento. Uno de ellos llamaba la atención: joven, de pelo muy oscuro con un mechón blanco de frente. ¡Años después, tras muchos líos con la justicia, hizo carrera política y encontró a Dios! Pero la cumbre no había iniciado formalmente porque unos dirigentes aún no habían logrado llegar todavía.

Después me mostró el cambuche donde iba a dormir junto con una guerrillera y me avisó que no estaba autorizada a salir de noche a hacer chichí, dado que no estaba habilitada a conocer el paz y salvo y que los guardias me podían disparar. ¡Con solo saber eso, al llegar la noche se me trancó la vejiga!

Sin saber a qué atenerme con esta reunión, decidí vivir esos días como prolongación de mis vacaciones de fin de año y con tiempo para ir conociendo a mis involuntarios “compañeros de veraneo”.

A los pocos días, llegó el 31 de diciembre.

Por la mañana, después de ducharme -a gritos- bajo una espléndida cascada en un claro del bosque húmedo y sintiendo que mi cuero cabelludo se iba a desprender a causa del agua heladísima que llegaba del páramo, me puse a hablar -titiritando- con una simpática pareja de guerrilleros del PRT que me enteraron que por la noche iba a haber fiesta.

¡Y efectivamente hubo una tremenda fiesta en todo el campamento!

Los rancheros asaron grandes pedazos de carne -un lujo-, había comida y repelo a voluntad, la plaza de formación se transformó en pista de baile, una guirnalda de luces y unos equipos de sonido aparecieron, arrancó la planta y la música estalló a toda. Y el alcohol corría a raudales. ¡No parecía que estuviéramos en un campamento clandestino sino más bien en un rumbeadero campestre! La rumba duró hasta muy entrada la noche. Muchos combatientes y comandantes terminaron bastante borrachos. Yo, algo ebria tuve dificultad para encontrar mi cambuche, pero descubrí que ya estaba ocupado por desconocidos. Entonces, busqué otro cambuche con un espacio libre para una persona.

Al día siguiente, 1º de enero de 1988, cuando desperté, sentí que el amanecer había pasado desde hacía un buen rato y que no se oían los ruidos habituales a esta hora. Me levanté, fui al rancho a tomar tinto, alrededor encontré muchas caras enguayabadas y ojos vagabundeando en las neblinas de etilo. El tema central en las conservaciones era la increíble parranda, los excesos nocturnos, la pérdida de botas, prendas hasta armas.

Me deleitaba comiendo una cancharina caliente y ligeramente crujiente (torta de harina de maíz con huevo), mientras escuchaba divertida los comentarios pos-rumba. Cuando terminé, salí sin demora a dar mi gira secreta e inconfesable. ¡Desde que descubrí que me encantaban “las cancharinas”, cada mañana temprano iba a saludar a la gente en cada rancho! Y en cada rancho, la hospitalidad obliga, ¡me ofrecían un pocillo de agua panela… y una o dos cancharinas!

En aquel momento no lo sabía, pero esta glotonería me permitía almacenar unas calorías y grasita para lo que se nos venía encima… Pero en aquel momento estaba comiendo mi quinta cancharina en el tercer rancho, cuando me avisaron que la Comandancia llamaba a todos los combatientes a formación inmediata en la pista de baile, de nuevo convertida en plaza de armas.

Había decenas de combatientes formando en filas y frente a ellos media docena de comandantes. A sus pies, fusiles amontonados.

Fue entonces cuando empezó un discurso firme por parte de Carlos Pizarro, máximo comandante del M19: “Esta mañana encontramos armas regadas por todo el campamento. Les recuerdo que un combatiente nunca -NUNCA- se debe separar de su fusil. Donde está un guerrillero ahí está su fusil. Debe ser su compañero más fiel y deben mantenerlo regularmente. No toleraré que algo como lo de anoche vuelva a ocurrir. Ahora voy a leer la matrícula de los fusiles, cada uno la debe conocer de memoria, cuando la reconozcan levanten la mano y se la vuelvo a entregar. ¿Oyeron? ¿Entendieron?”.

Decenas de guerrilleros contestaron en coro “Sí Comandante”, aliviados al ver que no estaban sancionados. ¡Difícil hubiera sido dado que varios comandantes estaban todavía enguayabados!

Mientras se leían las matrículas y se levantaban manos de lado y lado de las filas, un refrán surgió desde el fondo de mi memoria: “se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar”. No me atreví a tararearlo. ¡Hubiera sido de mal gusto!

Unos pocos días después, se nos vinieron encima helicópteros del Ejército buscando la ubicación del campamento. Que masacre hubiera sido si el ejercito nos hubiera atacado en la Noche Vieja.

Según la retaguardia, muchas tropas se concentraban en Mosoco para salir a patrullar por las cimas de las montañas cercanas. Por razones de seguridad, nos fue prohibido ir a lavarnos en el claro bajo la hermosa y heladísima cascada. Nuestro aseo personal se redujo a lo que yo llamo “limpieza de gato”.

Pasaban los días, el sobrevuelo de helicópteros y el cerco seguían.

Empezaron a disminuir las reservas de alimentos porque los encargados de traernos la remesa ya no podían transitar en la zona. ¡Adiós cancharinas! Solo quedaba arroz, lentejas y frijoles. Así que cuando teníamos lentejas con arroz para el almuerzo, sabíamos que por la cena iban a ser frijoles con arroz, y al revés y al revés…

Paso una semana… dos semanas… La seguridad del campamento se había reforzado drásticamente. Los guerrilleros limpiaban regularmente sus fusiles y las conversaciones giraban alrededor de dos temas: los recuerdos de combates, de enfrentamientos y de bombardeos con todos los detalles más sangrientos, y.… los sueños de comidas deliciosas y variadas.

Mi preocupación en caso de un ataque del Ejército, era que los soldados no iban a poder identificarme como periodista dado que la mitad de los guerrilleros vestía de civil, igual que yo.

O sea, que me iban a disparar igual que a cualquiera que se apareciera en su línea de fuego. Además de cierto temor, eso me causó un enorme dilema: como periodista mi deber y mi ética me obligaba a permanecer neutra, pero no estaba dispuesta a dejarme matar como un cordero en el altar del sacrificio. No quería morir. Quería salvar mi vida como fuera. Obviamente, en caso de ataque me iba a esconder. Pero si llegaban a encontrarme en mi escondite, no creo que tendría tiempo de gritar “¡PRENSA!” antes que me acribillaran. O ambas cosas simultáneamente. Pero para mí el resultado sería el mismo: habría muerto…

¡Que dilema… que dilema!

Finalmente, con una carga moral enorme, tomé una decisión. Si había un arma al alcance de mi mano y me encontraba en situación de vida o muerto inminente, dispararía. Ahora bien, ¡el problema era que no tenía ni idea de cómo manejar un fusil!

Planteé mi preocupación al responsable de mi sector y el mandó un guerrillero para iniciarme al manejo de armas. Yo lo único que quería saber -porque conocía esta información básica- era dónde se encuentra la vainita esa que pone el fusil en posición On u Off, como para la licuadora o el televisor. Pero el guerrillero era un formador militar y tomó su misión conmigo al pie de la letra. Se esforzó durante varias horas a enseñarme hasta que memorizara el nombre de cada pieza de un fusil. Lo desmontó enteramente en una mesa y me pidió que lo volviera a armar, nombrando cada pieza. Yo le rogaba, le imploraba que solo me mostrara el taquito del On/Off. Su conciencia militar no se lo permitió. Pasamos toda la tarde en eso hasta que desde el rancho me salvé el llamado a cenar.

Esta vez lentejas con arroz, dado que habían sido frijoles al almuerzo…

A medida que pasaban los días y nos sobrevolaban los helicópteros, la tensión por un inminente ataque se hacía palpable.

La orden fue dada de cambiarme de cambuche. Me pusieron a dormir con dos guerrilleros que supuestamente sabían qué hacer conmigo en caso de ataque. Debido al frio por las noches, de entrada les dije: si debemos dormir en sándwich, Uds. hacen de tajada de pan y yo hago el jamón. Uno atrás calentándome la espalda y el otro adelante. ¡Acudieron! Y pese a esta promiscuidad, se portaron como verdaderos caballeros.

Pero mis noches y mis días se vieron atormentados por un síntoma físico desconocido: tenía eructos que me daban la sensación de que mi tráquea estaba disuelta en ácido sulfúrico hasta la garganta. Sufría el martirio. Terminé hablándole de este problema a uno de mis compañeros de noche, quien me dijo que debía tener una fuerte gastritis. ¿Pero qué hacer? Le pregunte desesperada. ¡Nada hermana, aguantar! Me respondió.

Me quedé sentada en el tronco de un cambuche colectivo, con el ánimo algo decaído, lamentando no haber puesto un pantalón de cambio en mi mochila porque dado su grado de suciedad, podía permanecer parado solo si me lo quitaba.

Y fue el momento en el cual vi a pocos metros dos miembros del Quintín Lame que no había visto desde mi llegada y que ya conocía de otros reportajes.

Fui a su encuentro y les pregunté dónde se habían escondido todos estos días. Su respuesta me dejo aturdida: ¡habían llegado esta misma mañana! No era posible, llevamos días y días atrapados por el cerco militar, exclamé. Sí, pero este es nuestro territorio y lo transitamos si nos da la gana, me contestaron. Les insistí: ¡pero ya que están aquí, no van a poder salir! Y con total tranquilidad me aseguraron que pasado mañana, terminada la cumbre, después de la declaración conjunta, se regresaban.

Sin pensarlo, ni analizarlo, ni medir riesgos, les dije: ¡Si aceptan, yo salgo con ustedes!

Y aceptaron.

Al día siguiente, había terminado la reunión de los tres grupos de guerrilla. Los comandantes del M19 se juntaron y Carlos Pizarro leyó el documento final haciendo esta declaración: “Tregua a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía y paz a la nación”.

Finalizada la declaración oficial, le hice una entrevista filmada con una cámara prestada, tomé unas fotos, le agradecí la hospitalidad y lo enteré que a la mañana siguiente me iba con los del Quintín Lame.

Se sorprendió y me pregunto si estaba segura de querer cruzar el cerco militar terrestre. Le dije que Sí.

La verdad, no quería pensar en los riesgos. Quería salir. Estaba preocupada porque desde mi salida de Bogotá en diciembre, poco antes de Navidad, nadie sabía dónde estaba y mi familia en Francia que esperaba noticias mías desde el Año nuevo debía estar muy preocupada y podía activar la alarma de mi desaparición frente a las autoridades francesas y, peor, colombianas. Si esto ocurriera, no podría escapar a un interrogatorio en mi embajada y también en alguna oficina de las autoridades colombianas. Prefería mantener perfil bajo y era tiempo de reaparecer en Bogotá.

Además, yo tenía confianza en los dos indígenas del Quintín Lame para salir sana y salva. Como me habían dicho, era su territorio y quiénes más que ellos lo saben transitar.

Al amanecer escondí el casete video de la entrevista con Carlos Pizarro y un rollo de fotografías, y me junté a los del Quintín Lame más un grupito de personas vestidas de civil. No superábamos la docena. Salimos sigilosamente en una sola fila subiendo y bajando senderos casi invisibles bajo el bosque primario. Al salir, nos habían avisado: no desvíen ni un paso de las huellas del que está adelante suyo. Supuse que podía haber minas antipersonales colocadas por la guerrilla a los distintos cercos de seguridad del campamento del cual salíamos.

Cumplí la consigna. Pero no cumplí otra porque aún la desconocía: ¡En un medio ambiente desconocido, en la selva, nunca toques lo que no conoces! Para trepar un pedacito difícil me ayudé del tronco de un árbol al alcance de mi mano y apenas lo toqué, no pude contener un grito porque sentí un dolor para quitarme el aliento. Miré mi mano y no veía nada. Ni una gota de sangre. Alguien del grupo se acercó de mí y me dijo que no se debía tocar ese árbol porque su corteza tenía miles de agujas invisibles, pero que podía quedar tranquila porque no eran venenosas. Seguí caminando, con la mano en llamas.

Al cabo de una hora, salidos de la nada, se acercaron dos guerrilleros del último cerco de la retaguardia. Nos avisaron que en la cresta derecha estaba patrullando un grupo de militares y que a partir de este momento quedábamos solos, sin ninguna protección.

Al poco tiempo llegamos a la orilla del bosque. El día era hermoso y un precioso valle se extendía entre dos montañas frente a nosotros. Allá al fondo estaba el municipio de Mocoso, donde se habían concentrado las tropas del Ejército que estaban buscándonos. Los dos indígenas del Quintín Lame se sentaron en una roca, pidieron silencio y sus miradas se concentraron en la tierra, entre sus pies.

Después de unos minutos, entablaron un dialogo surrealista para el resto del grupo: ¿Las sientes? Si. ¿Y tú? También. ¿Suben o bajan? Suben. ¿Se pasan o no? No, no se pasan. ¿Entonces podemos ir? ¡Sí!

Levantaron la cabeza y nos dijeron: ¡Arrancamos!

Pero antes de arrancar les pregunté: ¿Qué fue lo que hicieron? ¿De qué se trató?

Uno de ellos me explicó que interrogaron sobre el peligro que íbamos a correr y que la respuesta les era dada con señas en sus piernas. Si las señas subían sin pasar la rodilla entonces no corríamos peligro. Y que había sido el caso.

Salimos al descubierto, en línea recta hacia Mosoco, más sigilosamente aún y en estricta y única fila india.

Yo estaba caminando justo atrás de uno de los del Quintín Lame, pisando pasto alto y pensando que al primer disparo desde la cresta derecha me tiraba al piso y no me movía más, cuando el indígena, sin parar de caminar, se dio la vuelta, me entregó un frasquito con esta recomendación: te echas tres gotas en las manos y te friccionas todo el cuerpo, después le pasas el frasco al que te sigue y le repetís lo que te dije.

Hice lo que me pidió sin discutir, pero la curiosidad me empujó a preguntarle: ¿Qué era? Agua anti-chulos. ¿Anti qué? ¡An-ti-chu-los! Sirve para pasar invisible a los ojos de los militares, me aseguró el indígena.

Le creí. Al fin y al cabo, era territorio de ellos, sabían que hacer, cómo hacerlo y nuestras vidas estaban entre sus manos.

Hacia el mediodía llegamos todos, sin un rasguño, sin haber oído ni un solo disparo, a una choza, al fondo del valle, muy cerca de Mosoco. Ahí nos esperaba un jeep. Llegaba de Popayán y había debido cruzar tres retenes del ejército. Esto complicaba nuestra salida por carretera. Nuestro grupo no podía ser más heteróclito en una zona como esta: indígenas, unos blancos colombianos, unos mestizos— y una extranjera. Salvo que me quedara muda en cualquier situación.

Después de mucho discutir la forma de salir de la zona y por cuál camino, el chófer y los del Quintín Lame decidieron que íbamos a coger el mismo camino.

El indígena del frasquito, lo volvió a sacar, me pidió el casete video, el rollo fotográfico, los roció con la agüita anti-chulos, los escondió en un lugar remoto dentro del carro, nos roció a cada uno y termino rociando el jeep. Después dijo: ¡Súbanse! ¡Arrancamos!

Cuatro horas más tarde, ya de noche, llegamos a Popayán después de cruzar uno solo de los tres retenes militar donde nos hicieron solo tres preguntas: ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Tienen cigarrillos para regalarnos? Gracias y adiós.

En Popayán, recuperé el casete video y el rollo de fotografías, y cada uno cogió su propio camino.

Yo tome el primer bus hacia Cali. Debía alejarme lo más rápidamente posible del Cauca. En Cali fui a un hotelito, engullí un plato de carne roja y tres postres, me duché hasta derretirme y dormí como un bebé en un colchón que me pareció suave como espuma.

Al día siguiente, tomé el primer vuelo para Bogotá y al llegar a mi casa llamé a mi familia, ya a punto de avisar a las autoridades francesas que había desaparecido desde Navidad.

¡Yo aún no había elaborado la mentira oficial sobre mi ausencia! Bueno, lo hice a medida que hablaba…

EPÍLOGO:

- De la decena de periodistas invitados a cubrir la reunión, ninguno pudo llegar a consecuencia de la falta de seguridad para traerlos. Fui yo, ¡la colada, la que no había recibido invitación, la única periodista presente!

- Ofrecí mis fotos al semanario Cromos. Como estaban en cierre y yo no tenía tiempo de hacer una impresión a papel fotográfico, me tocó prestarles los negativos. Negativos que nunca recuperé porque dizque en menos de 48 horas los habían perdido… ¡Fue el engaño más grande de mi carrera! Años después encontré una de mis fotos en el libro de un hermano de Carlos Pizarro…

- Unos meses después, caminando por el centro Bogotá, un muchacho desconocido me interpeló: “¿Ud. es la periodista que estuvo en la reunión del M19?”. Sin saber quién era o quién podía ser realmente, lo negué rotundamente. Pero el muchacho insistió, insistió y me entregó detalles hasta de mi salida con el Quintín Lame, cosas que solo alguien que había estado ahí podía conocer. Entonces, me arriesgué confirmándole que si era yo. Y ahí exclamo “¡Pensábamos que estaban todos muertos! Era tan riesgoso salir cruzando el cerco militar que cuando iniciaron su partida, muchos de nosotros le hicimos a usted el signo de la cruz en sus espaldas”.

1988 Reunión de la comandancia del M-19

- Enero Reunión de la comandancia del M-19, “Un solo propósito: la democracia, un solo enemigo: la oligarquía, una sola bandera: la paz”. Se decretó cese al fuego por seis meses, y desde el 25 de enero “Vida para la Nación. Paz a las Fuerzas Armadas. Guerra a la Oligarquía”.

En 1988 el M-19 replegó sus efectivos al Cauca y adoptó un giro estratégico, con acento más político que militar, lanzando las consignas de “tregua a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía y paz a la nación”. Aspiraban a “ser gobierno”.

Es importante tener presente un replanteamiento estratégico clave del M-19, que recogió en gran medida el impacto que las causas mencionadas habían tenido en la organización guerrillera. En enero de 1988 la organización se reencuentra en una reunión de su Comandancia, dirección y militantes de todas las estructuras políticas y militares, para remirarse críticamente como organización y pensar en cómo “reproyectarse” políticamente, reconociendo la situación de crisis por la que pasaba tanto la organización como el país. Una fórmula de solución de la crisis estuvo ligada a un replanteamiento de su línea estratégica de confrontación militar que había profundizado en los últimos años. La consigna que sintetizó dicho replanteamiento fue: “¡Vida a la nación, paz a las fuerzas armadas, y guerra a la oligarquía!”. Ello significó, en primer lugar, apostar por la defensa de la vida de la población afectada por un espiral de guerra sucia; en segundo lugar, parar la guerra con las fuerzas armadas del Estado, ya que los muertos, de un lado y otro, eran gente del pueblo; y, en tercer lugar, poner el foco en lo crucial: la lucha contra una dominación oligárquica que no permitía una convivencia sin violencia y tampoco consolidar una verdadera democracia.

M-19: DE LA LUCHA ARMADA A LA RENUNCIA A LA VIOLENCIA

Vera Grabe Loewenherz

Ex activista del M19